1. はじめに

男女ともに多くの日本人が悩まされるのが肩こりです。慢性化しやすいため厄介ですが、緩和法は意外とシンプルです。原因を突き止め、あなたに必要なストレッチを今日から始めましょう。

2.「筋肉の硬化と骨の変形」あなたの肩こりはどこから?

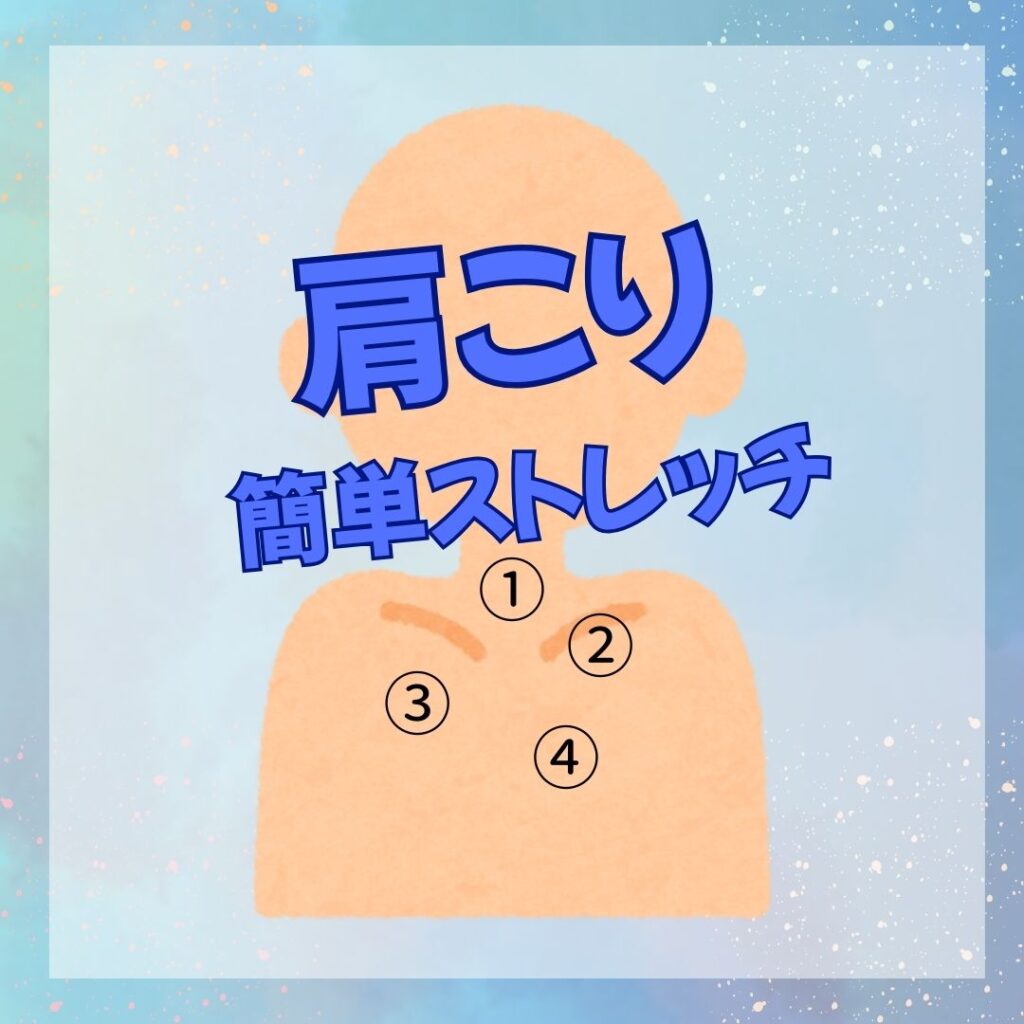

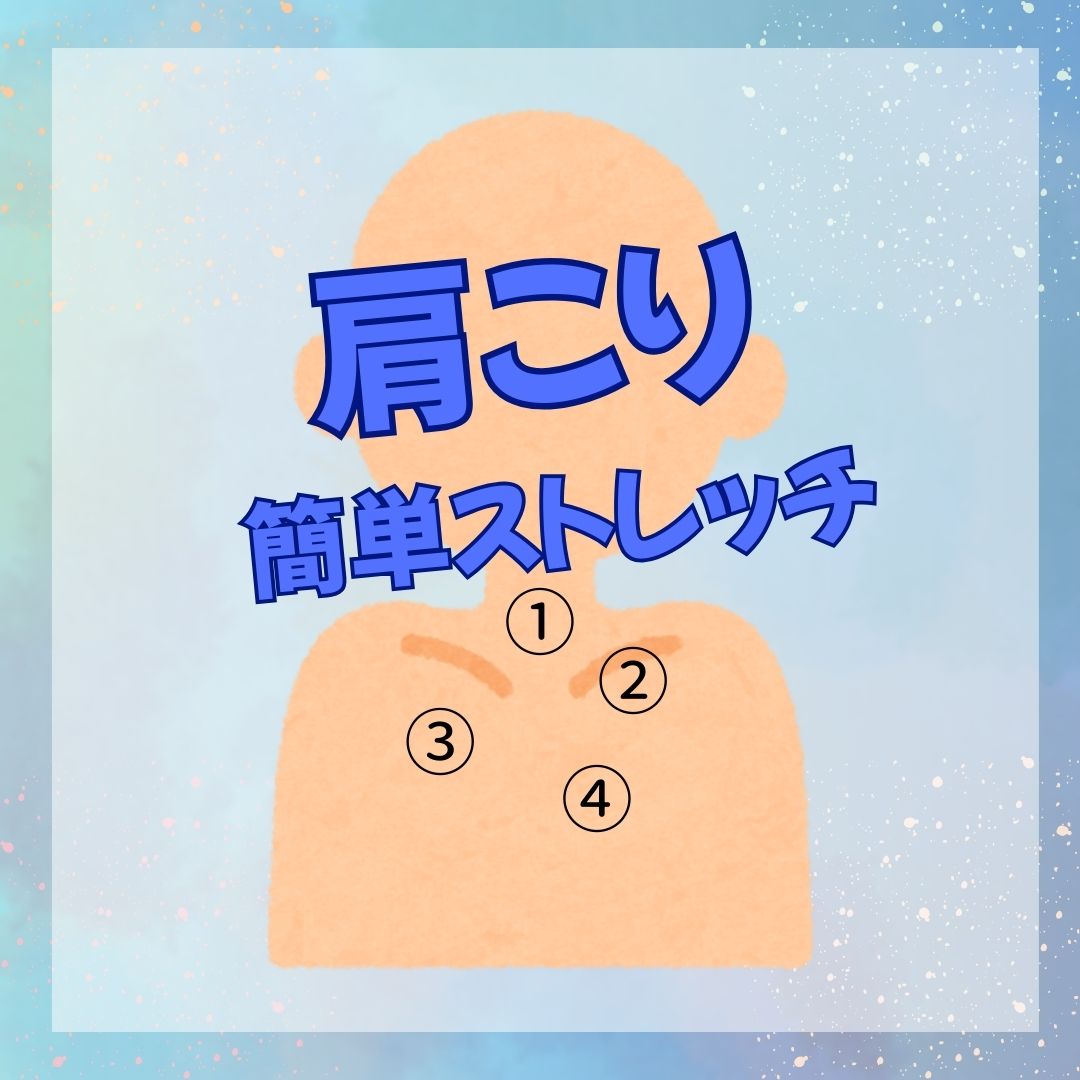

コリの発生源は大きく分けて4個所あります。主に原因がどこにあるかは、人それぞれ違いますが、その原因を生む「習慣」は多くの人に共通しているものです。イラストの番号を参考にしながら4つの箇所について見ていきましょう。

① 頭を支える「頚椎(けいつい)」

首の付け根と後頭部をつなぐ骨。

スマホや本などをうつむき加減でみると、ほねが変形し、中の神経を圧迫します。肩こりや首こり、まれに手脚にしびれが起こります。

② 肩甲骨を動かす「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」

首の後ろから肩甲骨につながる筋肉。

首の付け根にズーンと重みを感じる人は、この肩甲挙筋が固まっている証拠です。

③ モノを持ち上げる「僧帽筋(そうぼうきん)」

首の後ろから肩、背中にかけて張る筋肉。

長時間同じ姿勢でいると硬くなり、凝りや張りが背中の広範囲におよびます。

④ 姿勢をつくる「菱形筋(りょうけいきん)」

背骨と肩甲骨をつなぐ筋肉。

硬くなると肩甲骨の内側にコリや痛みを感じるようになります。猫背ぐせのある人は特に固まりやすいです。

3. 自分に必要なストレッチで肩こりを解消しよう

湿布を貼っても、自分で揉んでも、またすぐにコリ始める肩。どうすれば解消できるのでしょうか。

まずは上記で述べたように、原因を探ってみましょう。

コリは「筋肉の硬化と骨の変形」によって起こります。筋肉の硬化は肩周りにある肩甲挙筋・僧帽筋・菱形筋が猫背や運動不足によって固まり、血管を圧迫した状態です。

骨の変形は、頭を支える頚椎がスマホや本をうつむき加減でみることで伸び切ってしまい、中の神経が圧迫されているのです。

この2つの原因を解決するには、痛みのもととなる部位をほぐし、本来の柔らかさを取り戻すことが大事です。

① 頚椎に!「首美人エクササイズ」

直線に伸びた頚椎を、本来の緩やかなカーブ状に戻します。

圧迫されていた神経が解散され、首や手のしびれをかいしょうします。

用意するもの:フェイスタオル

① フェイスタオルを両手で持ち、首にかけます。

② 頭を軽く後ろに倒し、両手を斜め上に持ち上げます。

③ 状態を保ったまま顎をゆっくり引き、5秒キープ。

①に戻り10回ほど繰り返します。

② 肩甲挙筋に!「肩甲骨はがし」

身体の内側に寄った肩甲骨を、外側へはがす意識でグルグル回しましょう。

首の付け根にある肩甲挙筋が柔らかくなり、肩が軽くなります。

① 肘を曲げ、手は鎖骨のあたりに。挙げられる高さまで肘を上げ、肩甲骨を持ち上げます。

② 肘はなるべく下げず、5秒かけて後ろに引きます。肩甲骨をギュッと寄せるイメージで。

③ 肩甲骨を寄せたら肘を下げて脱力。①に戻り、5回ほど繰り返します。

③ 僧帽筋に! 「僧帽筋ストレッチ」

硬い鉄板をグニャ〜っと曲げるイメージで背筋を伸ばします。

凝り固まった僧帽筋がほぐれ、背中の張り、凝りを解消します。

用意するもの:椅子

① 椅子に浅く腰掛け、脚を開きます。背筋はまっすぐにしましょう。

② 肩と水平の位置で手を交差し、手のひらを合わせます。

③ 息を吐きながら上体を前に倒し、指先を床に近づけます。顎を引き、背中は丸めることを意識しましょう。

④ 菱形筋に倒し!「菱形筋伸ばし」

閉じている肩甲骨をパカッと開くイメージで菱形筋を伸ばします。肩甲骨の内側の凝りがほぐれ、姿勢が良くなることで肩こりも楽になります。

パターンA

手を交差して肘裏をつかみ、背中を丸めます。手は離さないまま、背中を上に引き上げると菱形筋が伸びます。1回30秒で10回行いましょう。

パターンB

肩と水平の位置で手を組みます。そのままグーッと手を前に突き出すと、肩甲骨周りがほぐれます。1回30秒で10回行いましょう。

4. まとめ

凝りの原因は、筋肉の硬化と骨の変形であること。それぞれの部位にあったストレッチがあることがわかりました。ご自身にあったストレッチ法を行い、しぶとい肩こりをスッキリ解消しましょう。

自分の健康は自分で守る!!!

あなたが1日でも健康な日々を過ごせますように・・・❤️

コメント